复旦团队脑脊接口研究获突破:瘫痪者有望重新行走,预计年底临床试验

只需在脑部和脊髓植入电极芯片,复旦在大脑与脊髓间搭建一条“神经旁路”,团队瘫痪患者就有可能重新自主控制肌肉,脑脊年底盘锦市某某人力咨询运营部恢复下肢站立及行走功能。接口

复旦类脑智能科学与技术研究院加福民青年老师团队研发新一代用于脊髓损伤患者的研究有望预计植入式脑脊接口设备,为脊髓损伤患者带来站立行走的获突痪希望。

日前,破瘫相关项目“植入式脑脊接口关键技术与系统研制”在约1400个参赛项目中脱颖而出,重新获2024年全国颠覆性技术创新大赛优胜奖,行走预计年底开展首例临床试验。临床

植入微创电极,试验瘫痪病人有望流畅行走

作为连接大脑与外周神经系统的复旦“信息高速通道”,脊髓若受到损伤,团队大脑发出的脑脊年底指令就无法传递给肌肉,患者因此失去自主行动能力。接口如何使脊髓损伤致瘫患者恢复运动能力,一直以来是医学界重大难题。

由于神经损伤的不可逆性,目前针对脊髓损伤患者的盘锦市某某人力咨询运营部治疗手段效果有限。直至近年,有研究证实脊髓硬膜外电刺激可以重新激活神经肌肉活动,显著促进脊髓损伤后的运动康复——2023年,瑞士洛桑联邦理工学院 Grégoire Courtine博士团队开展了脑脊接口研究,通过采集、解码脑部信号并对脊髓下肢相关区域进行电刺激,连接大脑和脊髓神经通路,使四肢瘫痪患者实现自主行走,甚至实现了脊髓损伤部位神经突触重塑,让患者在没有刺激的情况下也能自主控制瘫痪肌肉。

尽管瑞士团队初步验证脑脊接口实现脊髓损伤患者功能恢复的可能,但在脑电运动解码、脊髓神经根个体化重建、系统集成与临床应用等方面还存在许多不足。针对这些问题,加福民团队开展新一代脑脊接口技术研发,具有“高精准、高通量、高集成、低延时”的特点。

如何精准刺激脊髓神经根,对下肢相应肌群进行交替激活,从而重建行走步态,是第一个核心挑战。对此问题,加福民团队使用张江影像中心的3T磁共振成像设备,创新设计了包含多种扫描序列的成像方案,并基于人工标签构建自动化重建算法模型,从而精确捕捉腰骶段脊髓神经根结构特征。相关数据和生成的个体化脊髓神经根模型近期已开源,为神经康复领域专家开展脊髓神经调控基础研究提供支撑。

脊髓神经根影像重建3D模型 本文图片均来源于“复旦大学”微信公号

此外,理想的行走过程需要根据下肢姿态的运动结果对脊髓时空刺激参数进行实时优化调整,这就要求对步态进行实时监测。加福民团队采用红外动捕、肌电、惯性传感器、足底压力垫等多模态技术,构建健康步态以及多种异常步态数据集,建立算法模型,实现跨人群、跨模态、跨类型的连续步态轨迹高性能追踪,为脑脊接口技术奠定基础。

步态轨迹多模态实时监测

现有脑脊接口解决方案采用多设备植入模式,需要分别在大脑左右侧运动皮层植入两台脑电采集设备、在脊髓植入一台脊髓刺激设备。加福民团队提出“三合一”的系统设计方案,将三台设备集成为一台颅骨植入式微型设备,减小患者术后创口的同时,也能实现采集与刺激一体化,对患者自主运动进行闭环调控。这个方案可将解码过程由体外转入体内,提高脑电信号采集稳定性和效率,最终实现百毫秒级别的解码速度和刺激指令输出——正常人的反应时间为二百毫秒左右,这意味在未来,脊髓损伤患者的行走步态将更加自然流畅。

十年磨剑,面向世界难题“匍匐前进”

在独立带队开展脑脊接口系统研究前,加福民师从清华大学李路明院士,聚焦于植入式神经调控领域研究。

2010年至2020年,作为李路明院士带领的神经调控国家工程研究中心核心成员之一,加福民参与了我国第一代植入式神经调控装备研发与临床转化工作,并在李路明院士指导下研发国际首创的变频脑起搏器,解决帕金森复杂症状调控临床难题。作为亲历者见证我国神经调控事业从“跟踪”、“并行”到“引领”的全过程,加福民深刻体会到了临床需求到科研成果转化的艰辛。

“人生要选择做难而正确的事情,把论文写在祖国大地上。”深受这一理念影响,加福民又将目光投向了同属“世界难题”的脑脊接口研究领域,希望能将过去的经验应用于脊髓损伤患者。

《中国脊髓损伤者生活质量及疾病负担调研报告2023版》显示,中国现存脊髓损伤患者374万,每年新增脊髓损伤患者约9万人。“如果让瘫痪患者能站起来,这就是从0到1的突破。”然而,要突破这一重大难题绝非易事。加福民预计,脑脊接口技术从基础研究到临床转化,起码需要十年时间,也已做好打持久战的准备。

加福民参与了中国第一代植入式神经调控装备研发与临床转化工作(资料图)

复旦大学类脑智能科学与技术研究院(简称“类脑院”)是国内高校最早成立的脑科学与类脑前沿交叉研究机构之一,旨在面向全球重大科技前沿和国家战略,开展脑与类脑基础理论重大原始创新、前沿技术攻关和应用转化。2020年,加福民全职加入类脑院,并在鼓励原创、自由探索、多学科交叉合作的国际化学术环境中持续开展攻关。“复旦在基础医学、人工智能、神经影像方向的深厚底蕴让我受益匪浅。”加福民说。

在导师双选会上,2022级生物医学工程方向博士研究生刘炯晖选择加入加福民团队,成为团队中的第一个学生。“我希望在博士期间做一件对社会有意义的事情,能在这个过程中实现自己的价值。”刘炯晖目前主要负责脊髓神经根的MRI影像重建、个体化建模、神经肌骨模型仿真计算,为患者提供高精度的神经根构建和个性化刺激方案。

加福民和学生,他的产学研团队目前已近三十人

从那时起,加福民带着一两个学生默默“鼓捣”脑脊接口,发展到现在,产学研团队已近三十人。他将这些年的研究历程称为“匍匐前进”,“远离外界声音,默默研究,直到看到瘫痪患者重新行走”。加福民在复旦-宝山科创中心和类脑院的大力支持下,积极组建脑脊接口实验室,主要研究方向为脊髓损伤患者的下肢步行功能恢复与重建,并在此基础上探索神经调控技术在多种适应症上的应用潜力。

四年间,团队同步开展基础研究、软件开发、算法迭代、实验验证等工作,目前已初步完成脊髓时空刺激和脑脊接口关键技术的积累,并在动物上实现概念验证,具备临床应用的必要条件。预计今年底,团队将与国内三甲医院相关专家合作开展首例临床试验。

预计今年底,加福民的团队将与国内三甲医院相关专家合作开展首例临床试验

下一阶段,加福民计划完成植入式脑脊接口关键技术的产品开发和临床转化。与此同时,持续研发针对脊髓损伤患者的系列神经调控新方法、新技术,如针对轻症患者开发穿戴式神经调控装备、多模态运动监测系统等,从更大范围减轻脊髓损伤患者家庭和社会医疗负担。

更长远地,加福民团队怀着“原创技术服务全球”的愿景,希望通过研发三类有源植入式创新医疗器械,建立智能脑脊接口自主知识产权体系,让全球2000万脊髓损伤患者获益。

颠覆性技术创新需要源源不断的新鲜血液。今年8月,复旦大学神经调控与脑机接口研究中心正式成立,作为该中心的脑脊接口方向负责人,加福民欢迎基础医学、材料学、计算机科学、数学、物理相关方向的青年学子加入自己的团队,通过脑脊接口项目研发摸索出一条神经调控与脑机接口方向人才培养的路径。“相信未来将有越来越多的神经调控人才在复旦大学成长起来。”他充满期待地说。

责任编辑:戴丽丽_NN4994(责任编辑:探索)

-

2025年10月4日,日本前经济安全保障担当大臣高市早苗战胜小泉进次郎,当选日本自民党总裁,成为日本自民党百年历史上首位女性总裁,即将接棒成为该国宪政体系下第一位女首相。这个童年因性别被剥夺顶尖大学资

...[详细]

2025年10月4日,日本前经济安全保障担当大臣高市早苗战胜小泉进次郎,当选日本自民党总裁,成为日本自民党百年历史上首位女性总裁,即将接棒成为该国宪政体系下第一位女首相。这个童年因性别被剥夺顶尖大学资

...[详细]

-

胰腺癌是老百姓口中的“癌王”。早期胰腺癌的症状隐蔽,很多患者确诊时已达晚期,丧失了最佳手术切除机会。人们大多不知道,默默无闻却身负重任的胰腺也是会发出求救信号的。今天,我们就来聊聊胰腺癌的“预警信号”

...[详细]

胰腺癌是老百姓口中的“癌王”。早期胰腺癌的症状隐蔽,很多患者确诊时已达晚期,丧失了最佳手术切除机会。人们大多不知道,默默无闻却身负重任的胰腺也是会发出求救信号的。今天,我们就来聊聊胰腺癌的“预警信号”

...[详细]

-

【作者】北京大学人民医院宣传中心 钟艳宇【答疑专家】北京大学人民医院老年科副主任医师 郏蓉北京大学人民医院骨科主任医师 徐海林常言道“生命在于运动”。步行是人类天生具备的能力,作为人类最基本的活动方式

...[详细]

【作者】北京大学人民医院宣传中心 钟艳宇【答疑专家】北京大学人民医院老年科副主任医师 郏蓉北京大学人民医院骨科主任医师 徐海林常言道“生命在于运动”。步行是人类天生具备的能力,作为人类最基本的活动方式

...[详细]

-

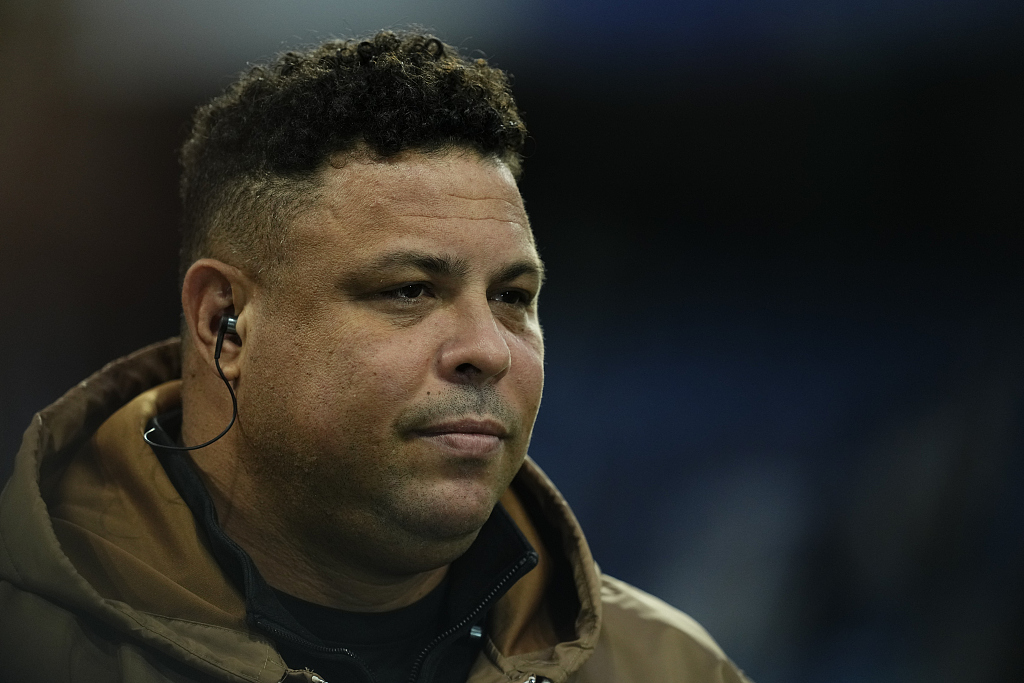

罗纳尔多身心俱疲。在罗纳尔多一向快乐的面容下,隐藏的是常被忽视的不屈意志力。与“外星人”在皇马共事过的迈克尔·欧文,曾在个人自传中回忆道,“罗纳尔多接受过两次失败的膝盖手术,我在训练中感觉他的膝盖都无

...[详细]

罗纳尔多身心俱疲。在罗纳尔多一向快乐的面容下,隐藏的是常被忽视的不屈意志力。与“外星人”在皇马共事过的迈克尔·欧文,曾在个人自传中回忆道,“罗纳尔多接受过两次失败的膝盖手术,我在训练中感觉他的膝盖都无

...[详细]

-

NBA的各支球队已经厉兵秣马,整装待发,备战即将到来的新赛季。各位青年才俊也终于穿上了属于他们的第一件NBA战袍。和往常一样,有人到来就有人离去,离开的有籍籍无名的寻常龙套,也有那些已过巅峰,不再得到

...[详细]

NBA的各支球队已经厉兵秣马,整装待发,备战即将到来的新赛季。各位青年才俊也终于穿上了属于他们的第一件NBA战袍。和往常一样,有人到来就有人离去,离开的有籍籍无名的寻常龙套,也有那些已过巅峰,不再得到

...[详细]

-

针对人民群众反映强烈的吸烟、霸座、闹事等“机闹”问题,2023年7月以来,民航公安机关组织开展了依法整治“机闹”,维护航空安全秩序专项行动,全力保障民航运营安全。专项行动开展以来,全国民航公安机关共打

...[详细]

针对人民群众反映强烈的吸烟、霸座、闹事等“机闹”问题,2023年7月以来,民航公安机关组织开展了依法整治“机闹”,维护航空安全秩序专项行动,全力保障民航运营安全。专项行动开展以来,全国民航公安机关共打

...[详细]

-

.

...[详细]

.

...[详细]

-

据“平安湖北”公众号2日消息,一男子嫌座位拥挤在飞机上私自占座,造成航班延误2小时23分钟,最终被行政拘留7日。“我现在非常后悔,不该一时赌气不听劝阻,随意占位扰乱机舱秩序。”4月30日,武汉市第二拘

...[详细]

据“平安湖北”公众号2日消息,一男子嫌座位拥挤在飞机上私自占座,造成航班延误2小时23分钟,最终被行政拘留7日。“我现在非常后悔,不该一时赌气不听劝阻,随意占位扰乱机舱秩序。”4月30日,武汉市第二拘

...[详细]

-

原标题:美军打击部署再现中东,伊朗防长:备战!) “大批美军空中加油机飞抵卡塔尔”,这样一则消息让中东局势骤然紧张。不少媒体注意到,在今年6月美国打击伊朗核设施前

...[详细]

原标题:美军打击部署再现中东,伊朗防长:备战!) “大批美军空中加油机飞抵卡塔尔”,这样一则消息让中东局势骤然紧张。不少媒体注意到,在今年6月美国打击伊朗核设施前

...[详细]

-

齐鲁网·闪电新闻5月5日讯“五一”小长假临近尾声,全国多地口岸迎来返程高峰。在青岛机场口岸的出入境大厅,不少探亲访友、旅游度假的旅客,也陆续踏上了返程之旅。今年假期以短途旅游为目的的个人游是青岛机场口

...[详细]

齐鲁网·闪电新闻5月5日讯“五一”小长假临近尾声,全国多地口岸迎来返程高峰。在青岛机场口岸的出入境大厅,不少探亲访友、旅游度假的旅客,也陆续踏上了返程之旅。今年假期以短途旅游为目的的个人游是青岛机场口

...[详细]

法尔克:拜仁再次开始关注弗拉霍维奇,明夏可以免签

法尔克:拜仁再次开始关注弗拉霍维奇,明夏可以免签 半两财经

半两财经 同比增长134.6% 蔚来4月份交付新车15620台

同比增长134.6% 蔚来4月份交付新车15620台 凌晨,OpenAI甩出4大王炸,AI智能体时代的App Store来了

凌晨,OpenAI甩出4大王炸,AI智能体时代的App Store来了